Инфантильные гемангиомы являются доброкачественными сосудистыми новообразованиями, которые имеют характерный вид на ранних стадиях развития и последующей спонтанной инволюцией. Во время фазы пролиферации (образования клеток) в неонатальном периоде или раннем детстве быстро делящиеся эндотелиальные клетки способствуют развитию инфантильных гемангиом. Гемангиомы являются наиболее распространенными доброкачественными опухолями младенчества.

[obvodka]

- Причины развития и классификация гемангиомы

- Симптомы гемангиом и их отличительные особенности

- Современные методы диагностики заболевания

- Лечение

- Прогноз

[/obvodka]

Иногда инфантильные гемангиомы могут посягать на жизненно важные структуры, изъязвляются, кровоточат, вызывают нарушения сердечной недостаточности, значительные структурные аномалии или увечья. Редко кожная инфантильная гемангиома может быть связана с одной или более нижележащими врожденными аномалиями.

Причины развития и классификация гемангиомы у детей

Причины происхождения инфантильных гемангиом не были окончательно выяснены. Предполагаемое происхождение — это разрастание плацентарной ткани, эндотелиальных клеток-предшественников и мезенхимальных стволовых клеток.

Инфантильные гемангиомы состоят из пролиферирующих плотных эндотелиальных клеток. В начале распространения клетки пребывают в неопределенном состоянии. Но со временем они образуют сосудистые пространства и каналы, переполненные клетками крови.

Эти доброкачественные эндотелиальные клетки способны формировать ограниченные мембранные структуры, являющиеся их основой. В дальнейшем очаговая пролиферация замедляется и заканчивается. Появляются тучные клетки, активно участвующие в процессе образования артериол и вен, которыми наполняется каждая долька новообразования. Они также были обнаружены в высоких концентрациях во время инволюции (самопроизвольного рассасывания гемангиомы).

В течение третьего триместра развития плода незрелые клетки эндотелия сосуществуют с незрелыми перицитами, которые поддерживают их способность к полиферации в течение ограниченного периода во время постнатальной жизни. Ангиогенные пептиды, такие как бета-фактор роста фибробластов, фактор роста сосудистого эндотелия и ядерный антиген пролиферирующих клеток, провоцируют разрастание этих незрелых клеток, в результате чего и развивается сосудистая опухоль.

Инфантильные гемангиомы встречаются примерно у 1-2 % и 10 % младенцев при рождении и в возрасте 1 год, соответственно. Частота заболевания приблизительно равна 22-30 % среди недоношенных детей с массой тела при рождении менее 1 кг. Рост заболеваемости отражается в сторону увеличения детей при многоплодной беременности.

Заболеваемость увеличивается с возрастом матери, при материнском предлежании плаценты и преэклампсии. Некоторые исследования показали учащение случаев у детей, рожденных от матерей, которые прошли отбор пренатального хориона.

Большинство инфантильных гемангиом являются доброкачественными, они не вызывают каких-либо осложнений и смертности. Иногда они могут посягать на жизненно важные структуры и вмешиваться в процессы дыхания, зрения, пищеварения или слуха. Образования в некоторых областях, например, в области пеленания, шеи, слизистых поверхностей бывают довольно часто. Чрезмерное кровотечение бывает достаточно редко, тем более — угрожающее жизни. Иногда инфантильные гемангиомы можно спутать с другими сосудистыми новообразованиями, особенно гемангиоэндотелиомой и ангиомой, которые могут спровоцировать чахоточные коагулопатии, опасные для жизни.

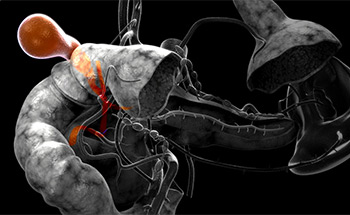

Большие кожные или висцеральные гемангиомы в печени могут привести к высокому риску сердечной недостаточности в результате повышенного сосудистого потока. Постоянные значительные аномалии могут развиваться, если речь идет о лицевых структурах. Появляется высокий риск развития образований на кончике носа, губах и ушах. Сегментарные гемангиомы, которые охватывают определенный раздел или область кожи, могут стать сигналом наличия пороков развития или аномалий сердца, кровеносных сосудов или нервной системы. В зависимости от тяжести соответствующей аномалии, это может привести к повышенной заболеваемости и смертности.

- Гемангиомы встречаются чаще всего у белых детей, с частотой заболеваемости больше в 10-12 раз, чем у черных или азиатских детей.

- Женщины страдают чаще, чем мужчины, в соотношении 3:1. Это несоответствие выше (9:1) у детей с большой шейно-сегментарной гемангиомой, связанной с синдромом Фаце.

- Тридцать процентов инфантильных гемангиом присутствуют при рождении и 70 % из них первоначально появляются в первые несколько недель жизни.

Симптомы гемангиом и их отличительные особенности

Инфантильные гемангиомы чаще всего имеют кожный тип. Частота такого рода гемангиом в зависимости от места локализации выглядит следующим образом:

- голова и шея — 60 %;

- туловище — 25 %;

- конечности — 15 %.

Области висцеральных гемангиом таковы:

- печень;

- желудочно-кишечный тракт;

- гортань;

- центральная нервная система;

- поджелудочная железа;

- желчный пузырь;

- тимус;

- селезенка;

- лимфатический узел;

- легкое;

- мочевой пузырь;

- надпочечники.

[plus title=’Кожные гемангиомы в течение прогрессирования последовательно проходят некоторые стадии.’]

- Активизация патологического процесса на здоровой коже.

- Иногда, особенно в области губ и ягодиц, образование мелкой язвы.

- Процесс телеангиэктазии.

- Образование красной или малиновой макулы или папулы, часто окруженной слабым ореолом сосудистой побледнения.[/plus]

В чем заключается характерные особенности образования?

- Размеры гемангиомы могут колебаться от размера булавочной головки до более 20 см в диаметре.

- Большинство образований остаются с хорошо очерченными границами.

- Реже гемангиомы имеют сегментарный характер и более обширны.

Инфантильным гемангиомам характерен ранний быстрый рост с последующей медленной инволюцией.

- Быстрый рост в неонатальном периоде (от рождения до 4 недель) является отличительной чертой инфантильных гемангиом.

- Новообразование становится выпуклым, куполообразным, дольчатым, опухолевым или любой формы, комбинированной из этих типов.

- Наибольший рост происходит в течение первых 4-6 месяцев жизни.

- Распространение существенно замедляется на 6-12-м месяце жизни.

- Полная инволюция пятидесяти процентов младенческих гемангиом развивается по достижении возраста 5 лет.

Современные методы диагностики заболевания

Биопсия кожи может быть выполнена, если диагноз вызывает вопрос после тщательного изучения истории и физического осмотра. Инфантильные гемангиомы равномерно окрашиваются положительно, как во время распространения, так и в фазы инволюции.

Следующие лабораторные исследования могут быть применены в качестве возможных маркеров роста и классификации гемангиом:

- сывороточный фактор роста эндотелия сосудов;

- фактор роста фибробластов;

- первичная металлопротеиназа.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) имеет определенный эффект от использования.

- Локализует расположение и степень кожных и висцеральных гемангиом.

- Дифференцирует пролиферирующую гемангиому от других сосудистых поражений высокого сходства, например, артериовенозных пороков развития.

Особенности УЗИ

- Может помочь дифференцировать гемангиому от других глубоких кожных или подкожных структур, например, кист, лимфатических узлов.

- Не может в полной мере оценить масштабы и степень гемангиомы.

Применение обычной рентгенографии довольно ограничено, но может быть полезно для оценки образования, воздействующей на дыхательные пути.

Лечение сосудистого образования: консервативное, хирургическое и удаление лазером

Подавляющее большинство детских гемангиом не требуют никакого медицинского или хирургического вмешательства. Существует несколько вариантов лечения клинически значимых гемангиом.

- Лазерная хирургия.

- Хирургическое иссечение.

- Фармакологическое консервативное лечение.

[plus title=’Особенности лазерной хирургии’]Текст[/plus]

- Наиболее широко применяется импульсная лазерная технология с применением красителя.

- Импульсная лазерная хирургия эффективна для лечения изъязвленных и тонких поверхностных гемангиом.

- Лазерное удаление особенно часто применяется в областях, воздействие на которые может значительно отразиться на функциональных или психологических аспектах пациента в будущем, например, на пальцах, в области глаз, губ, кончике носа, ушах, лицевой области.

- Многие язвенные гемангиомы реагируют снижением боли иногда уже через несколько дней после начала лечения, быстрой реэпителизацией и поспешной инволюцией.

- Лазерные процедуры, как правило, выполняются каждые 2-4 недели, пока не появятся результаты полного исцеления.

- Возможно развитие рубцов или остаточных изменений на коже.

- Лазерное лечение может ухудшить течение язвенных процессов, особенно при глубоких или комбинированных поверхностных и глубоких поражениях.[/plus]

[plus title=’Особенности хирургического иссечения’]

- Не редкость — кожные дефекты от рассосавшихся гемангиом.

- Требуются специально обученные хирурги, необходимые для удаления пролиферирующих гемангиом, поскольку высок риск кровотечения и повреждения жизненно важных структур.

- Раннее иссечение может спасти жизнь, сохранить зрение или исключить косметически уродующие поражения.[/plus]

[plus title=’Особенности фармакологического лечения ‘]

- Кортикостероиды могут замедлить рост и уменьшить размер пролиферирующих инфантильных гемангиом. Они предпочтительнее внутриочаговой инъекции при приеме внутрь.

- Пропранолол стал препаратом выбора для уродующих или функционально значимых гемангиом. Группа экспертов недавно разработали предварительные рекомендации для использования пропранолола в случаях сложной инфантильной гемангиомы.

- Международными институтами одобрено внутреннее применение пропранолола гидрохлорида (Hemangeol) для лечения пролиферирующих инфантильных гемангиом, требующих системной терапии.[/plus]

Прогноз гемангиомы у детей после лечения и в случае его отсутствия

Терапевтический эффект вследствие фармакологического лечения гемангиом протекает достаточно вяло и может характеризоваться регулярным прогрессированием патологического процесса. С применением лазерной или классической хирургии радикальный лечебный эффект заметен практически сразу и завершается в 90 % случаев благоприятным прогнозом. Исключение могут составить редкие случаи развития осложнений, вызванных самим лечением.

Большинство гемангиом не требуют никакого вмешательства и проходят самостоятельно к девятилетнему возрасту.