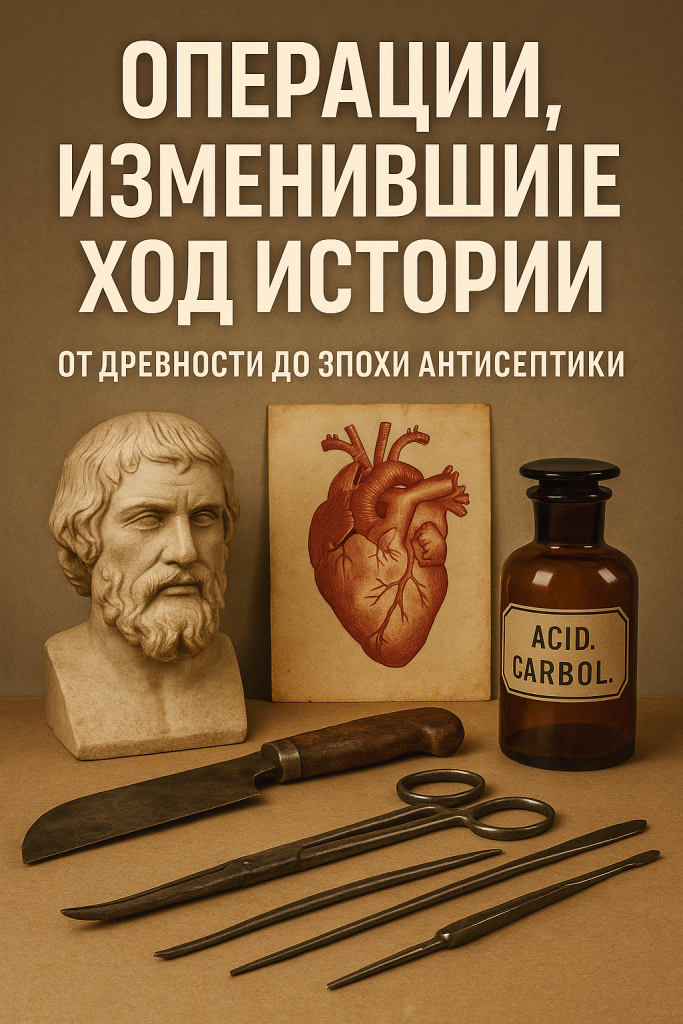

Когда мы говорим «медицина меняет мир», это звучит почти как рекламный слоган. Но стоит лишь чуть углубиться в историю — и становится ясно: есть операции, после которых менялись государства, судьбы, сама ткань времени. Скальпель в руке хирурга нередко был не только инструментом спасения жизни, но и фактором глобального сдвига. Эта статья — попытка пройтись по вехам таких вмешательств: от мифов античности до технологических триумфов XX века.

Цезарево сечение — миф, переросший в термин

Начнём, пожалуй, с главного заблуждения, которое веками вдохновляло как историков, так и авторов учебников биологии: будто бы Гай Юлий Цезарь появился на свет в результате кесарева сечения. Само название — «цезарево» — будто бы отсылает к его рождению «из чрева матери, рассечённого мечом». Однако исторические данные опровергают эту красивую легенду: мать Цезаря, Аврелия Котта, пережила роды и жила ещё долгие годы, тогда как в Древнем Риме кесарево сечение выполнялось только на уже умерших женщинах — по религиозным соображениям (Lex Caesarea).

Тем не менее, термин закрепился. И хотя Гай Юлий вряд ли имел к операции отношение, слово «кесарево» стало частью медицинского лексикона. Более того, именно эта процедура — одна из древнейших известных хирургических практик, упоминавшихся ещё в индийской «Сушрута-самхите» (около 600 г. до н. э.) — впоследствии спасала миллионы жизней.

От первого упоминания в римских хрониках до массового внедрения прошло почти две тысячи лет. По-настоящему безопасной операция стала лишь к XIX веку, когда врачи начали применять асептику и анестезию. Один из первых успешных случаев кесарева сечения с выжившей матерью зафиксирован в Швейцарии в 1500 году: Джейкоб Нюфер, свиной кастратор, решился оперировать собственную жену. Женщина выжила и родила ещё нескольких детей — что уж точно не осталось незамеченным.

Операции в Древней Индии: острые инструменты и мягкая философия

За шесть веков до нашей эры в Индии жил и практиковал врач Сушрута — фигура почти мифологическая, но авторитетная. Его трактат «Сушрута-самхита» содержит описания сотен хирургических процедур, от трепанации черепа до пересадок кожи. В нём были систематизированы основные хирургические принципы: стерильность (пусть и на интуитивном уровне), классификация ран, а также инструментарий — более сотни предметов, включая ножи, щипцы, крючки, иглы.

Особенно поражает описание реконструктивных операций. Индийские хирурги ещё за 2000 лет до рождения современной пластической хирургии умели восстанавливать носы с помощью лоскутов кожи со щеки или лба. В то время отрезание носа часто применялось как форма наказания, и появление техники ринотопластики стало настоящим культурным и медицинским прорывом.

Труд Сушруты был переведён на арабский, затем на латинский язык и повлиял на развитие медицины на Ближнем Востоке и в Европе. Он стал фундаментом для целого направления в хирургии, а описанные методы спустя столетия были подтверждены в операционных уже индустриализированного Запада.

Трепанация черепа: когда боль воспринимали как одержимость

Трепанация — удаление части костной ткани черепа — была одной из первых хирургических процедур, известных человечеству. Археологи находят черепа с аккуратными отверстиями, датированные ещё неолитом (7000–5000 лет до н. э.). Такие находки зафиксированы на всех континентах: от Перу до Сибири.

Сложно сказать, чем руководствовались древние хирурги: лечили ли они черепно-мозговые травмы, эпилепсию или пытались «выпустить злых духов» — но факт остаётся: пациенты, судя по следам заживления на костях, выживали. Это значит, что они не только переживали вмешательство без анестезии, но и получали некий базовый постоперационный уход. Не так уж и плохо для эпохи без антибиотиков и знаний о гангрене.

Интересно, что трепанация пережила века и остаётся в арсенале нейрохирургов. Только теперь она называется «краниотомия» и выполняется под микроскопом, с применением бормашин, компьютерной навигации и визуального контроля. Но сам жест — разрезать череп, чтобы спасти жизнь — почти не изменился.

Амбруаз Паре и поворот от огня к шёлку

В XVI веке французский хирург Амбруаз Паре совершил один из самых важных сдвигов в истории хирургии — отказался от «огненного клейма». До него огнестрельные раны прижигались раскалённым железом или кипящим маслом, что вызывало мучения и часто приводило к смертельным инфекциям. Однажды, оказавшись без кипящего масла, Паре использовал смесь из желтка, масла роз и терпентина — и увидел, что пациенты чувствуют себя лучше.

Позже он разработал методы перевязки сосудов при ампутациях — до него кровотечение останавливали раскалённым железом. Паре заменил его шёлковыми лигатурами. Этот метод стал основой современной сосудистой хирургии. Как он сам писал: «Я лечил его, а Бог исцелил» — в этом коротком предложении звучит скромность, но также и великое доверие к делу рук хирурга.

«Когда человек страдает — звание исчезает»

Полевые госпитали Наполеона и рождение военной хирургии

Одним из первых врачей, поставивших гуманизм выше военных регалий, стал Доминик Жан Ларрей — личный хирург Наполеона Бонапарта. Он ввёл практику «летучих амбуланс» — мобильных хирургических отрядов, оказывавших первую помощь прямо на поле боя.

Ларрей также предложил систему медицинской сортировки, которую теперь называют триажем: раненых лечили не по социальному статусу, а по срочности.

«Когда человек страдает — звание исчезает»

— Доминик Жан Ларрей

Эти идеи легли в основу современной организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, а сам Ларрей считается отцом военной медицины [1].

Эфирная революция: хирургия без крика

В 1846 году доктор Уильям Мортон провёл первую публичную операцию под наркозом в бостонской больнице Массачусетса. Эфир сделал больного нечувствительным, и впервые за всю историю пациент не закричал во время вмешательства.

Открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Вслед за эфиром пришёл хлороформ — вещество с более мягким действием. Оно было столь безопасным, что его использовали даже при родах. Королева Виктория, родившая под хлороформом восьмого ребёнка, разрушила миф о «естественной боли».

С этих событий хирургия перестала быть гонкой со временем и обрела пространство для точности, сосредоточенности и реального спасения.

«Эфир — это освободитель хирургов и избавитель больных»

— The Times, Лондон, 1847 [2]

Антисептика: начало эпохи стерильности

Несмотря на появление наркоза, смертность после операций оставалась пугающе высокой. Причина — инфекции. Ответ на эту угрозу дал Джозеф Листер, вдохновлённый трудами Луи Пастера.

Он первым начал применять карболовую кислоту для обработки рук, инструментов и ран. Это резко снизило уровень заражений и открыло дорогу к идее стерильности.

«Чистота — не роскошь, а научная необходимость»

— Джозеф Листер

С этого момента хирургия вошла в новую фазу: от грязных импровизированных операций — к контролируемым, стерильным и предсказуемым вмешательствам [3].

Кровь, металл и сердце: пересадка, которая изменила всё

3 декабря 1967 года доктор Кристиан Барнард провёл первую успешную пересадку человеческого сердца в Кейптауне, ЮАР. Пациент, Луис Вашканский, прожил всего 18 дней, но операция доказала: трансплантация сердца возможна.

Это событие открыло этическую дискуссию, продолжающуюся до сих пор:

- Что такое смерть мозга?

- Кто имеет право на донорство?

- Где граница между медицинским чудом и вмешательством в природу?

Но главное — операция Барнарда сделала органозамену частью действительности. Сегодня ежегодно проводится более 5 500 пересадок сердца, и этот показатель растёт [4].

| Год | Событие | Страна |

|---|---|---|

| ~100 до н.э. | Первое кесарево сечение (легендарно — Гай Юлий Цезарь) | Рим |

| 1812 | Внедрение «летучих амбуланс» Ларрея | Франция |

| 1846 | Первая операция с эфирным наркозом | США |

| 1867 | Начало антисептики (Листер) | Великобритания |

| 1967 | Первая пересадка сердца (Барнард) | ЮАР |

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА: ОПЕРАЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ

Русская школа: от земской хирургии до нейрохирургии мирового уровня

Медицинская история России — это не просто часть отечественной культуры. Это отдельный, богатый пласт мировой науки, оказавший заметное влияние на развитие хирургии, анестезиологии, нейрофизиологии и трансплантологии. Многие революционные идеи были рождены именно здесь, в операционных земских больниц и в научных лабораториях ленинградских, московских и новосибирских клиник.

Николай Пирогов: основатель военной полевой хирургии и первый наркоз в России

Имя Николая Ивановича Пирогова стало синонимом гуманистической медицины и системного подхода к лечению. Именно он ввёл в оборот гипсовую повязку (1847), впервые в мировой практике использовал эфирный наркоз на поле боя (в ходе Кавказской войны), и стал основоположником топографической анатомии как отдельной дисциплины.

Пироговская система оказания помощи раненым легла в основу медицинской логистики всех крупных армий XIX–XX веков. Он первым в истории разделил потоки раненых по степени тяжести, предложив сортировку, оперируя только тех, кому это действительно необходимо — концепция, сегодня называемая triage.

Источник: Пирогов Н.И. «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», 1844.

Сергей Юдин и воскрешение крови

В 1930-х годах выдающийся советский хирург Сергей Сергеевич Юдин совершил прорыв, предложив использовать консервированную кровь умерших людей — т.н. «кадверную кровь». Этот метод, основанный на отмывании эритроцитов и переливании их живым пациентам, впервые позволил оказывать экстренную помощь при массивной кровопотере вне зависимости от наличия донора.

В условиях нехватки донорской базы в годы Второй мировой войны метод Юдина спас десятки тысяч жизней. Он также стоял у истоков создания первой в мире станции переливания крови.

Источник: Юдин С.С. «О трупной крови и её применении в клинике», 1936.

Александр Бахрах и первые нейрохирургические операции в СССР

Уже в 1920-х годах Бахрах провёл первые трепанации с использованием рентгенологического контроля, а в 1930-х внедрил в СССР методику удаления опухолей гипофиза через клиновидную кость. Его клинический и научный вклад лег в основу отечественной нейрохирургии, а его ученики продолжили развивать направление в Институте нейрохирургии им. Бурденко.

Валерий Шумаков и трансплантология

В 1987 году профессор Валерий Иванович Шумаков впервые в СССР успешно провёл пересадку сердца, а чуть позже — комплекса «сердце–лёгкие». Он был одним из пионеров в создании искусственного сердца, разрабатывая механические насосы, которые могли поддерживать циркуляцию крови в организме пациента в течение недель.

Благодаря его работе в НИИ трансплантологии имени Шумакова впервые в России были проведены операции по пересадке печени, поджелудочной железы и даже биоинженерных тканей. Его идеи стали основой современных биотехнологий в хирургии.

Источник: В.И. Шумаков, «Искусственные органы и трансплантация», 1991.

Современные успехи: искусственный интеллект и микрососудистая хирургия

На рубеже XXI века Россия не осталась в стороне от международного прогресса. Научный центр хирургии имени Петровского, Институт Склифосовского, НМИЦ кардиологии и Центр им. Бакулева входят в число мировых лидеров по количеству высокотехнологичных операций.

Сегодня врачи России первыми в мире опробовали ИИ-систему для помощи в диагностике сложных сосудистых патологий на базе алгоритмов компьютерного зрения (система «КардиоИскра», Москва, 2023). Также активно развиваются роботизированные методики хирургии, особенно в онкоурологии и нейрохирургии.

Медицинская дипломатия и “мягкая сила”

Важно подчеркнуть и роль российской медицины как инструмента международного гуманитарного сотрудничества. Операции и обучение специалистов в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки — часть медицинской дипломатии, где хирурги становятся послами мира. Программы обмена опытом, образовательные миссии и совместные научные проекты играют ключевую роль в формировании новой медицинской карты мира.

Современные реалии и будущее

Сегодня операции, изменяющие ход истории, происходят в других плоскостях:

- пересадка биопечатных органов,

- роботизированные вмешательства,

- восстановление тканей с помощью стволовых клеток.

Каждый день в хирургии может стать историческим. Но основа остаётся той же: мужество врача и доверие пациента.

Источники:

[1] Gabriel, R.A. Man and Wound in the Ancient World: A History of Military Medicine from Sumer to the Fall of Constantinople.

[2] Fenichel, H. M. (1997). «A Brief History of Anesthesia». Anesthesiology Clinics.

[3] Loudon, I. (2000). Joseph Lister and the Performance of Antiseptic Surgery.

[4] Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT). WHO, 2023.